盖茨基金会中国掌门人李一诺:不是成为比尔·盖茨才能做慈善”

- T大

文/张亚雯

李一诺比想象得还要纤瘦,黑色紧身裙,步伐很快。 “我们是老乡”,坐定之后我说道——这是普通人能找到的与她之间为数不多的交集。“是嘛”,她的回应很友好,但又比一般人简练。 在我正考虑二次寒暄的打开方式时,“是不是需要戴一下‘小蜜蜂’”,效率优先,她很快进入了工作状态。

实际上,李一诺的人生一直在加速。她毕业于清华大学生物系本科,2005年取得加州大学洛杉矶分校分子生物学博士学位,并作为当年唯一一个入职的“外国人”,进入全球知名管理咨询公司麦肯锡洛杉矶办公室。她仅用了六年时间便成为麦肯锡的全球合伙人——当时还怀着二胎。

正当所有人等着看她造出更大动静,为#从李一诺谈如何做上咨询公司合伙人#等知乎话题提供更多线索时, 她却自降薪酬,于2015年加入了盖茨基金会。

这是一个在外人看来“自杀式”的跳槽。 李一诺也坦言当年加入基金会并不在计划之中。 一次与比尔·盖茨先生两小时的面谈,让她意识到全球健康领域仍存在的巨大空白——“现在每年仍有32亿人受疟疾威胁,2亿人得病,50万人死亡”。基金会想做好事,并想做得好。李一诺被打动了。

“很多事情都是一脉相承的”,她猜到了我的疑问。 与多数人不同,李一诺并不惮于进入一个全新的行业,并认为工作都是通过系统的角度去解决复杂问题,“十年的咨询工作在基金会肯定能找到可试用的场景”,她笑了笑,“这更像是一个自然的延续,并不是很大的改变”。

李一诺从来没有舒适区。

李一诺与本文作者合影

最不像慈善的慈善

2013年,李一诺正式成为盖茨基金会中国负责人。

这是由比尔·盖茨及其妻子梅琳达·盖茨在2000年1月创立的基金会。它主打“最不像慈善的慈善”,想要引入政府、市场与第三部门三方,去解决全球健康卫生领域的重大议题。他们还给这取了个洋气的名字,催化式慈善。

中国人常把慈善等同于捐钱捐物,她尝试解释着这个新鲜的词汇,但现在大量的问题必须通过多方的交互合作才能解决,“催化式慈善便是其中的催化剂和润滑剂”。

比尔·盖茨(左三)、李一诺(左二)等出席全球健康药物研发中心启动仪式

去年,盖茨基金会联合清华大学、北京市政府,成立了全球健康药物研发中心,利用中国的生物医学研发能力,填补全球的健康需求。这是全球唯一一个针对发展中国家疾病负担进行新药研发的机构,她一口气说道。李一诺的语速很快,却很少出错。

更为典型的是全球疫苗免疫联盟(Gavi)。这是在成立之初,基金会投入7.5亿美元支持成立的项目——当年有2000万的五岁以下儿童死亡。Gavi创新采用了公私合作的商业模式,为受援国购买疫苗的同时激励疫苗的扩大生产。

Gavi代表的催化式慈善可能不会有立竿见影的效果,她放缓了语速,但因为这个体系的存在,而让疫苗的循环供应链建立起来。 截至目前,Gavi为受援国免疫接种婴幼儿达6.4亿,拯救儿童900万。

催化式慈善甚至还创造了新的吉尼斯世界记录。2017年一月,基金会六个国家的合作伙伴在同一天收到超2亿份的药物捐赠,用于被忽视的热带病的治疗。自2012 年,全球捐赠和交付本类药物已超70亿份。

事实都说了话。

中国特色的“难”

“一件成功事情的背后是更多未完成的事”,当被问到“遇到过哪些中国特色难题”时,李一诺的话锋一转。这份坦然并不让人意外。

“难题肯定是有的”,李一诺承认外界对中国创新实力的质疑、基金会的中国模式能否在其他国家或地区复制, 以及疫苗的安全问题等都是难点所在,但她同时表示,成功的案例虽是少数,却具有巨大的示范和倡导作用。

那中国慈善事业的行政化一直饱受非议,基金会为何还坚持政府、市场和公益的合作?李一诺刚刚的回答有些“正确”,并不让人满足。

很多地方都有问题,她条分缕析,像极了一个分子生物学教授,政府有政府的问题,企业有企业的问题,社会组织有社会组织的问题,但中国部分公益机构的行政化有着特定的历史原因,和公益机构与政府合作是两个话题,不能混为一谈。

全球健康药物研发中心

李一诺又提到了2017年落成的全球健康药物研发中心,这一中心凝聚了三方合力——北京市政府出资金并在政策上给予一定支持,基金会出技术和部分资金,运营方则为清华大学。在她看来,中心“采用的PPP模式便是很好的例证”。她强调政府在其中的作用——“毕竟注册一个机构不是那么容易的”,她笑了笑,像是在说“你懂的”。

中国是全球结核病负担排名第三的国家,每年有很多新发病人。基金会还与原国家卫计委联合开展了结核病防治项目(简称“中盖项目”),在试点项目中建立的模型发现的耐多药结核病患者比原有模式多9倍,将病人负担降低80%,被WHO评价为“应对耐多药结核病挑战的全球典范”。后来这个模型被推广发展为适合所有结核病例的综合防控模式,有望令浙江、吉林和宁夏三省/自治区的九千万人受益。“卫计委在其中承担了大量的工作”。

不能因为行政化问题的存在,就否定政府所具有的巨大资源,李一诺以一种总结性的目光看过来,“它能带来的impact(影响)是巨大的”。

你懂的。

鸡生蛋,蛋生鸡

“这个问题问得很好”,她显然对“年轻人与公益”的话题很有兴趣。

李一诺直言公益就像一个漏斗,不管哪个国家,全职的公益工作者总是少数。如何为年轻人提供更多的参与渠道,将个体技能应用到相关领域并真正投入其中,这是值得公益界思索的方向。

显然,盖茨夫妇也早已意识到了这一点。创立基金会之初,他们就提出了“乐天行动派”(Impatient Optimists),形容面对挑战、不言放弃、乐天行动、创变未来的人们,重视全球议题和公益慈善理念在年轻一代中的传播。

“这其实就是鸡生蛋与蛋生鸡的问题”,李一诺用了个哲学意味很浓的表述,没有人才做不成好事,事情做不好就吸引不到更多的人才。如果最年轻、优秀的青年人不愿意进入这个行业,那它就不可能有长足的发展。

她同时提到了另一个挑战。中国每年的捐赠善款总额占GDP的0.2%,其中70%以上是企业捐助,而美国的却占到GDP的2%,且80%以上是个人捐助。在这角度看,我们还有很大的成长空间,李一诺并不吝于表达她的隐忧,“人们在摆脱了温饱之后,更要去追求更多有意义的事情”。

基金会在催生这种“追求”。他们在做一个名为“捐赠誓言(Giving Pledge)”的项目,鼓励全球的超级富豪把一半以上的财富捐赠给慈善机构。中国已有3位富豪参与了这一项目。 “当然,也不是说大家都得成为比尔·盖茨才能做慈善”,她笑着说道,却又很认真。

“捐赠誓言”首位中国内地宣誓人:老牛基金会创始人牛根生

当下年轻人对社会问题的热情在剧烈增长,好在李一诺还是对公益的未来抱有信心,“慈善行业该会是一个朝阳行业”。

砸墙者

她也被难倒过。

2015年,回国后的李一诺一直没能为孩子选到满意的学校,虽然北京已拥有成百上千所小学。她直言,中国教育存在教育驱动和体系封闭的问题:教育一方面被选择和淘汰的竞争机制所驱使,相对封闭的基础教育也让前沿的科学和认知无法进入。

“这种千军万马挤独木桥的形式”,她顿了顿,出现了采访中少有的迟疑——从大型基金会的负责人变成三个孩子的母亲。

“没有合适的学校,那我就自己办一家”,她直接给出了解决方案。

2016年9月1日,筹备了180天的一土学校在北京开学。

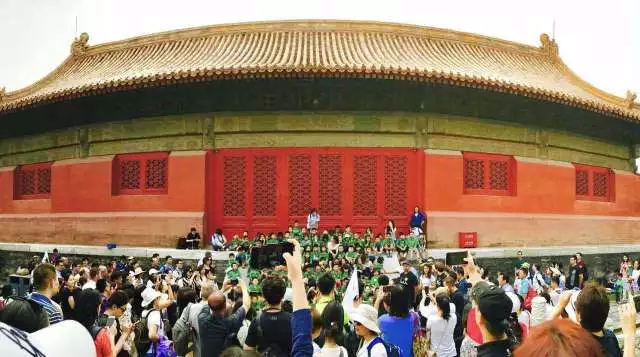

一土学校在故宫博物院举办开学典礼

李一诺想通过一土培养出更多“内心充盈”的孩子,知道自己是谁,想做什么,能做什么,最大化自己生命的价值。她认为教育要从评估体系上去改变,“考试不能作为唯一的评估手段”,然后要让更多的社会资源有序、开放地进入基础教育领域。

“一土虽然不是NGO,但也希望为社会提供试点的价值”——她仍没忘记本行。去年,一土学校利用本校IT系统为江西赣州的农村学校提供技术支持,希望“与乡村学校实现资源对接,汇贯城乡资源”,同时为公立学校教师提供培训服务,目前培训教师超三千名。一土学校现已有北京、广州两个校区,并将于今年在硅谷开办分校。

李一诺坦言自己并不是在做一个纯公益,或者解决整个教育问题的事,而只是为社会“提供个人的想法,以及可能的一种教育模板,一种借鉴”。

这远不是她的全部。李一诺还是公众号“奴隶社会”的创办人,并有个文艺十足的口号“不端不装,有趣有梦”。“现在有多少粉丝”,我没能免俗。

“70多万,快一百万吧”,她淡淡答道,“没有商业运营过,纯靠自然增长”。

李一诺自认是个“砸墙者”,从不忌惮边界:做咨询年数百万,因为一场面谈成为大型基金会负责人;没为孩子找到合适的学校,就赤手空拳办了一家;自认“文笔一般”,仅想“分享一些经验”,竟办出粉丝逼近百万的自媒体大号……

她指出人们喜欢在自己擅长的、封闭的体系里工作,但其实并不利于问题的解决。“有些墙是多余的,并没有存在的必要”,“要敢于跨界,break the wall(把墙壁砸掉)”。

有人怀疑,作为近乎顶配版“人生赢家”的李一诺的履历,在普通人中能有多大的普适性。但李一诺的能量更来自于她的行为本身——如何身在“清华、UCLA、麦肯锡”的光环下打破旧我,并在层层的边界前砸墙而出。

或许对于李一诺,根本就没有墙。

“如果给去年您领导盖茨基金会中国团队的表现打分,会打几分”,我想做个量化的结尾。经验告诉我,对方会说出一个差强人意的分数和几句自谦的话。

“十分”。